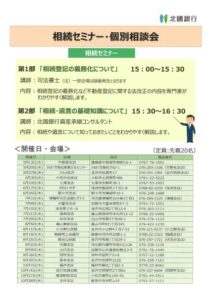

では、相続登記の義務化セミナーのつづき。

お葬式も済み、気持ちも落ち着いてきましたら、相続手続きに入ります。

まずすべきことは、

遺言書の存否の確認です。

①公正証書遺言の存否。

遺言執行者や相続人が公正証書遺言の正本(または謄本)を持っていればそれで大丈夫ですが、ない場合。

最寄りの公証人役場に行ってください。そこで確認することができます。

②自筆証書遺言の存否。

ご自宅等で手書きの遺言書(自筆証書遺言)が見つかりましたら、封を開けることなく、家庭裁判所に持っていき、検認を受けてください。

検認とは、相続人等の利害関係者を集めて中身を開く作業です。この後に偽造されることを防ぐ効果があります。

この際に遺言書に検認済み証が合綴され、金融機関や登記に使えるようになります。

勝手に開くと、過料(罰金みたいなもの)を課せられる可能性がありますのでご注意を。

自筆証書遺言は法務局に保管されている可能性もありますので、最寄りの法務局でも確認しましょう。

この制度は昨年から始まり、まだ浸透しているとうは言えませんが、可能性はありますから、念のためチェックしてください。

亡くなってから3か月以内に、相続するのか?放棄をするのか?決める必要があります。

相続放棄というと、

例えば、遺産分割協議書を作り、長男さんが全部相続して他の兄弟は何も相続しないあれを相続放棄と思っていらっしゃる人がいますが、

法律上相続放棄というのは、家庭裁判所に申立てをして受理されたものを指し、借金を免れるにはこの相続放棄が必要になります。

先の遺産分割協議書は兄弟間で長男さんだけが借金も負うという約束をしているだけで、債権者には通用しませんのでご注意ください。

今申し上げた通り、借金も相続の対象となり、

相続放棄は通常、借金の方が多くてとてもじゃないけど返済できないという場合に選択されることが多いです。

そこで、何を確認するか?といいますと、

①まずはプラスの相続財産の確認

金融資産は銀行、証券会社、保険会社で確認しましょう(保険は正確には相続財産ではありません。)。

②次に借金の有無、額の確認

自宅に来ている請求書や督促状の確認です。それだけじゃ分からないという場合は信用情報機関(CIC、JICC)に申請して確認できます。1000円ほどです。

③相続人の確認

自身を含め誰が相続人であるかの確認です。

どこの機関も、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を提出してください、と言ってきます。

これは、亡くなった方の子供が誰かを確認するんですね。

自身が子供だとたいてい分かっていますが、亡くなった方が何度か結婚している場合、最初の結婚のときに子供がいるかもしれません。そのことを確認します。

これらの確認を3か月以内にする必要があります。

どうしても時間がかかるという場合、延期することができますが、その場合も家庭裁判所に申立をする必要があります。

この要件はかなり厳しい運用がなされているのでご注意ください。

(経験談)

今回はこのへんで。続きは次回。

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~